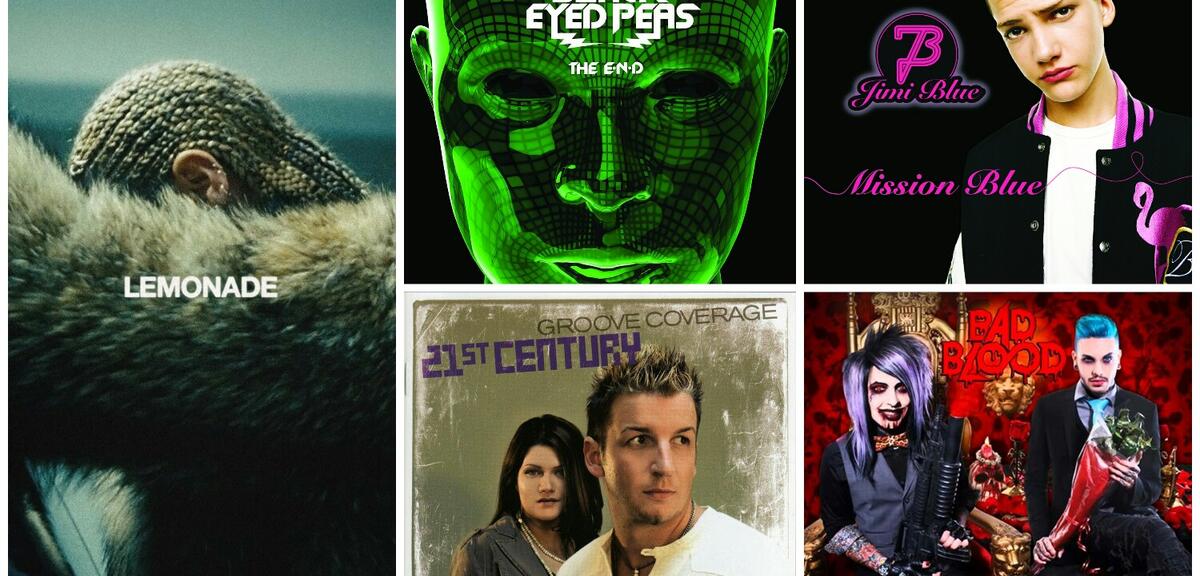

Beyoncé - Lemonade

Jahr: 2016

Genre: Pop, RnB

Anspieltipps: Freedom, 6 Inch, Daddy Lessons

Mit Beyoncé hat die populäre Musik des 21. Jahrhunderts eine so Stimme so gewaltig wie jene großen Soul-Diven der 60er Jahre an Board, egal, ob im Alleingang oder mit ihrer ehemaligen Girl Group Destiny's Child. Die Dame hat zweifelsfrei immenses Talent - auch wenn ich finde, dass ihren Alben ab und an dieses gewisse Etwas vermisst lassen, das bei anderen gesanglich starken Popsängerinnen wie Shakira oder Christina Aguilera die Regel ist. "Dangerously in Love" und "B'Day" waren oftmals sehr gut, aber hatten auch eine Tracks, die ich immer überspringe, "I am... Sasha Fierce" ist dagegen ein Pop-Meisterwerk der 00er Jahre, abwechslungsreich und ins Ohr gehend. Dann beginnt sie aber zur Gänze, abzubauen - "4" und "Beyoncé" klingen zwar nicht schlecht, aber eher langweilig. Kurzum kann man zusammenfassen: wenngleich ich Beyoncé für eine der begabtesten Popsängerinnen halte, breche ich nicht jedes Mal in Vorfreude aus, wenn sie ein neues Album veröffentlicht. Bei "Lemonade" war das aber etwas anders. Man hat im Vorfeld gehört, das Werk würde dem Trend experimentierfreudigerer Popalben nachgehen, wie es Anfang des Jahres Rihanna's "Anti", und zuvor Justin Bieber's "Purpose" und Miley Cyrus' "Miley Cyrus and Her Dead Petz" vorgemacht haben. Da ich all diesen Alben viel abgewinnen konnte, freute ich mich auch darauf, Beyoncés Artpop zu hören. Auch zurecht, wie sich herausstellen sollte: "Lemonade" ist ein überraschend eingängiges und gefühlsbetontes Album, welches angenehm anzuhören und trotzdem wunderbar verspielt und experimentierfreudig ist. Das beginnt bereits mit dem ersten Song "Pray You Catch Me", welcher durch zunächst vereinzelt auftretende, sich aber immer weiter verdichtende Gesangsspuren eingeleitet wird - man fühlt sich schon leicht an Björk erinnert. Auch im weiteren Albumverlauf finden sich oftmals ungewohnte Töne, so bricht mit "Daddy Lessons" ein Country-Song die Stimmung und "Freedom", ihre beste Gesangsdarbietung seit "Listen", kombiniert sie Gospel mit Hip-Hop und psychadelischen 60er Jahre Orgel-Sound, auf anderen Tracks formt sie zusammen mit Jack White die zweiten White Stripes, oder glänzt auf Trap-Beats wie man es sonst nur von Musikern wie Young Thug gewohnt ist. Man merkt, dass sich Beyoncé, die auf diesem Album jedes Lied geschrieben hat, so richtig austoben konnte. Das war in Ansätzen zwar auch schon auf dem Vorgänger zu hören, dieser ließ aber über weite Strecken jegliches Pop-Appeal vermissen. "Lemonade" macht das deutlich besser, sodass alle Songs eine prägnante Melodie besitzen und sich nicht in komplizierten und zu abstrakten Tonfolgen und Strukturen verlieren. Trotz der enormen Unterschiedlichkeit weist das Album auch einen roten Faden auf, es handelt sich nämlich um ein Konzeptalbum um diverse Phasen einer Beziehung, welches auch mit einem Spielfilm auf einer zusätzlichen DVD verkauft wird. Für diese Review ist aber ausschließlich der musikalische Teil in Form der Audio-CD berücksichtigt worden.

★★★★☆ (4 von 5)

The Black Eyed Peas - The E.N.D.

Jahr: 2008

Genre: Pop-Rap, Electronica

Anspieltipps: Meet Me Halfway, Boom Boom Pow, Missing You

Ich mag die Black Eyed Peas sehr. In den USA werden sie oft für ihre simplen Texte kritisiert, trotzdem gehören sie für mich zu den originellsten Pop-Künstlern, auch, weil sie sich stetig neu erfunden haben (ich sage "haben", da sie seit 6 Jahren kein Album mehr veröffentlicht haben). Die ersten 2 Alben sind purer Oldschool Hip-Hop, der auf einer gehörigen 80er Nostalgiewelle schwimmt, dann stieß Fergie als Sängerin zu den 3 Rappern hinzu, wozu sich der Sound der Gruppe in Richtung funky Pop-Crossover entwickelte. In dieser Zeit entstanden mit "Elephunk" und "Monkey Business" zwei meiner Lieblings-Mainstream Pop-Alben. Doch dann passierte etwas einschneidendes: will.i.am, der kreative Kopf der Band, entdeckte seine Vorliebe für Futurismus und beginnt, seine Funk- und Hip-Hop-Wurzeln gegen dicke Synthesizer, 808s und Autotune zu tauschen. Unter dieser Prämisse entstanden erneut 2 Alben, das erste trägt den Titel "The E.N.D.", das zweite "The Beginning".

Während der Nachfolger leider eine komplette Enttäuschung darstellte, merkt man auf "The E.N.D." noch auf jedem Song genau, wie viel Spaß die Truppe, insbesondere besagter Produzent, am Herumtüfteln an den Schaltern und Tasten hatte - alle paar Sekunden gibt es einen knalligen Soundeffekt, die Vocoder (nicht nur Autotune, auch gepitchte Vocals oder Roboterstimmen) werden völlig übertrieben eingesetzt, Synthesizer-Solos und futuristisch angehauchte Texte wohin man nur hört. Es klingt, als hätte man die Peas durch einen Cyberpunk-Fleischwolf gedreht, aus dem sie als verpixelte Androiden wieder herauskamen. Mann, ist das ein Wahnsinnsspaß! Vor Allem weiß man hier ganz genau, wie man Autotune einzusetzen hat: so, dass es auch wirklich spacig klingt. Viele moderne Musiker klatschen sich Autotune obligatorisch auf die Stimme ohne Sinn dahinter. "The E.N.D." steht aber unter dem Konzept, ein Cyber-Album zu sein, wie es in den 90ern abgefeiert worden wäre. Dabei ist das Album zu jeder Zeit komplett melodiös und musikalisch. Vollkommen zurecht wurden viele der Songs des Albums große Hits: "Boom Boom Pow", "Rock That Body", "Meet Me Halfway", "Imma Be" und freilich der musikalische Blockbuster "I Gotta Feeling". Das sind eine Menge Gute Laune-Songs, die sich durch technische Verspieltheit, grandiose Produktion und Einzigartigkeit auszeichnen - und noch lange nicht alle Highlights dieser CD. Wer "We are the Greatest" von Scooter mochte, wird "Rockin' to the Beat" lieben, "One Tribe" verleiht dem ansonsten rein gut gelaunten Album etwas Tiefgang, und "Missing You" vermischt 70er Jahre Elektronic-Funk mit Soul-Hooks.

★★★★1/2 (4 1/2 von 5)

Jimi Blue - Mission Blue

Jahr: 2007

Genre: Teen-Pop

"Anspieltipps": I'm Lovin' (L.R.H.P.), Crazy Boy, Hey Jimi

(Die folgende Review beinhaltet eine Auflistung von Obszönitäten, die der auf dem Album noch minderjährige Jimi Blue mit seinen ebenfalls noch minderjährigen Angebeteten in den Liedern vollführt. Dies ist lediglich Teil der Review, um meine Meinung besser verständlich zu machen, und wird von mir auch negativ kritisiert. Sollte manches hier zu anstößig formuliert sein, werde ich es bei Bedarf entschärfen, es spiegelt aber den Inhalt des Albums wieder.)

Meistens krame ich alte Alben aus den 00er Jahren heraus, und schwelge in Nostalgie, sodass die Bewertung, selbst, wenn mir die Musik nicht mehr gefällt, doch versöhnlich ausfällt. Das werde ich diesmal nicht tun: "Mission Blue" von Jimi Blue Ochsenknecht ist von vorne bis hinten eine peinliche Nummer. Auf 13 Songs rappt sich der damals 16-jährige, der auf dem Cover gut 4 Jahre jünger aussieht, in die Herzen der jüngeren Mädchen, und bedient sich dabei beim Flow des Titelsongs zur Super Mario Bros. Super Show. Der erste Eindruck dieses Albums ist eine waschechte Schrecksekunde, und es wird nicht besser, auch nicht schlimmer wohlgemerkt.

Aber gut, das war für meine Art von Review schon recht gesalzen formuliert und vielleicht auch etwas respektlos. Dafür entschuldige ich mich, und versuche nun, etwas sachlicher zu argumentieren, warum ich dieses musikalische Projekt des Uwe Ochsenknecht-Sohnes für derartig misslungen halte. Zunächst einmal muss ich anmerken, dass ich die Beats, auf denen Jimi Blue hier rappt und singt für durchwegs gelungen halte und finde, für eine derartige deutsche Produktion sogar ungewöhnlich gut. Dabei gehen die Hooks des Albums nahezu immer sehr schnell ins Ohr und hätten absolutes Guilty Pleasure-Potenzial. Ich meine, wer würde zur Leadsingle "I'm Lovin' (L.R.H.P.)" nicht abgehen, wenn sie ein Musiker wie Usher oder Justin Timberlake eingesungen und geschrieben hätte? Das Problem dabei liegt wirklich bei Jimi Blue und dem ihm aufgedrückten Image als Mädchenschwarm. Dieses wird nämlich auf dem Album ins Lächerliche, Unappetitliche und Unrealistische übersteigert, kommt dabei aber zu keiner Zeit so lässig und flirty herüber wie bei namhafteren US-Kollegen. In gefühlt jeder zweiten Zeile wird versucht, den Teenie-Mädels die Höschen anzufeuchten, in einem Ausmaß, dass der Interpret hier mehr wie ein Lüstling erscheint als ein begehrenswerter Womanizer. Völlig penetrant kommentiert er, wie sehr die Massen an Fangirls in ihren knappen Höschen sein eigenes ausbeulen. "I'm Lovin' your tight blue jeans / They're showing your ass to me" ist dabei noch eine harmlosere Zeile. Dabei beginnt er ab und an, ins Mikro zu hauchen, ein kratzig-erotisches "Yeah" von sich zu geben und beim Rappen zu stöhnen. Bei der Zeile "Dip Baby Dip Baby Dip Baby / Shake Baby Shake Baby Shake Baby" auf "Hey Jimi" klingt er wie kurz vor dem Höhepunkt. Ich habe weder etwas dagegen, wenn RnB-Sänger oder Rapper so etwas machen, oder wenn junge Sänger um ihre angebeteten Mädels werben, aber in dieser Kombo wirkt das schon sehr merkwürdig. Ich mochte Justin Biebers "My World"-Alben nicht sonderlich, aber es geht vollkommen okay, wie er dort versucht, mit dem anderen Geschlecht zu flirten. Jimi Blue wirkt dagegen wie ein Sexualprotz, vor Allem, weil er es zu keiner Zeit schafft, verführerisch zu klingen, sondern sich so sehr aufdrängt. Dazwischen gibt es unsympathische Selbstzelebrierungshymnen, die mit jenen großer Hip Hop-Künstler nicht zu vergleichen sind und jegliches Gespür für Stil und Coolness vermisst lassen, sowie der ein oder andere Lovesong, der sogar ganz in Ordnung wäre, nur umrandet von all den Pseudo-Womanizer-Hymnen sehr unglaubwürdig klingt.

Abgesehen davon ist der junge Mann kein sonderlich guter Rapper. Der dicke deutsche Akzent, der sich durchgehend durch das Album ziehende Halftime-Flow und die häufige Verwendung von Klischees der 90er Jahre Pop-Rap-Szene (er beginnt Tracks damit, sich mit Namen vorzustellen, oder ein langgezogenes "Yeah" voranzustellen) zeugen nicht gerade von einem beeindruckenden Klang. Dabei versucht er sich immer wieder als verdammt cool und der beliebteste der ganzen Schule zu verkaufen (ohne Witz: ein Song heißt "School's Out"), als Bad Boy, aber nicht als Gangster, wie er extra betont. Beziehungsweise die Autoren der Songs, denn wer erwartet schon, dass der gute Herr Ochsenknecht seine Raps selbst verfasst? Für so etwas wurde der Begriff "Wigger" erfunden. Leider ein Rundumfehlschlag, obwohl ich die gute Produktion hervorheben muss.

★☆☆☆☆ (1 von 5)

Groove Coverage - 21st Century

Jahr: 2006

Genre: Electronica, Techno, Pop

Anspieltipps: Holy Virgin, Call Me, Angel from Above

Wenn man sich die bekanntesten Songs des deutschen Techno-Dup Groove Coverage anhört, ist es fast schon unmöglich, nicht an die weitaus erfolgreicheren Genrevertreter Cascada zu denken - weibliche Sängerin, hart stampfende Beats und ähnliche sirenenhafte Synthesizer. Anders als die Kollegen um Natalie Horler auf deren Alben, bietet "21st Century" deutlich mehr Variation an und eignet sich auch zum regulären Anhören, ohne Club, Drinks und Tanzfläche. Das erste, was wir nach einem Radioansager-artigen Intro zu hören bekommen, sind wild umherschlagende Drum & Bass-Rhythmen, der zweite Track ist sogar eher im Rock-Genre anzusiedeln und eine wohl eher parodistisch gemeinte Antwort auf ein Lied von Bad Religion. Dann dürfen wir sogar Hip-Hop lastigen Elementen lauschen (leider nicht das beste vom Album), ehe wir in die uns bekannten stampfenden Club-Gewässer entlassen werden. Auch hier wieder wesentlich breitgefächerter als die doch eher schematisch vorgehenden Cascada: zuerst pompös, etwas ominös und verrucht, dann emotional betont und moll-lastig. Selbst der Umgang mit Samples und Coverversionen fällt dabei deutlich einfallsreicher aus. Da wird nicht nur nach Zahlen gesungen und ins Technogenre transferiert, die Lieder bekommen teils neue Texte, weisen ganz andere Stimmungen auf und werden kreativ eingebaut. Letzten Endes sitzt davon nicht alles ganz perfekt, der Abstecher in den Teen-Pop mit "What You C is What You Get" ist nett gemeint aber etwas öde, bei manchen Arrangements merkt man, dass sich die Musiker außerhalb ihrer Comfortzone bewegen, und ab und an ist Sängerin Melanie Münch leicht überfordert. Anders als auf ihren anderen Werken überwiegen auf "21st Century" experimentelle Abstecher in andere Genres als purer Techno, weshalb ich mir vorstellen kann, dass es als Album aus ihrer Diskografie sicherlich kein Liebling der Techno-Szene ist, dennoch ist es ein angenehm kreatives Werk im Genre (wer gerne mehr im Stile der hier vorhandenen Club-Techno-Songs hört, der sollte sich eher an ihr Album "Covergirl" halten). Es hat zwar nicht das Kaliber von 2 Unlimited oder Scooter, übersteigt aber deutlich das musikalisch eher limitierte Sortiment von Cascada.

★★★1/2☆ (3 1/2 von 5)

Blood on the Dance Floor - Bad Blood

Jahr: 2013

Genre: Crunkcore

Anspieltipps: Unchained, Redeemer, Fake is the New Trend, Revenge Will Have Its Day (nur auf manchen Editionen)

Damit wir das Offensichtliche mal aus dem Weg haben: ja, das ist tatsächlich das offizielle Album-Cover. Ich hab die CD hier neben mir liegen. Das Booklet offenbart noch mehr dieser Photoshop-Kunst, übertrifft sie teilweise sogar. Gott sei Dank kann man ein Buch nicht nach dem Einband beurteilen.

Blood on the Dance Floor sind ein bei uns kaum bekanntes Crunkcore-Duo, bestehend aus Dahvie Vanity und Jayy von Monroe, welches unabhängig über ihr eigenes Label ihre Musik veröffentlicht und sich in den USA auf eigene Faust und ohne Unterstützung eines großen Labels oder Stars eine treue Fanbase erarbeitet haben - aber auch einige garstige Hater im Internet, was im weiteren Verlauf der Review bedeutend wird. Die Gruppe gehört neben Brokencyde, die ich deutlich weniger mag, zu den erfolgreichsten Vertretern dieses Subgenres, bzw. Crossoverstils aus Dubstep, Hip-Hop und Emo und gilt als deren Aushängeschild. Dabei stechen BOTDF durch deutlich melodischere Hooks hervor, während andere Szene-Bands in wilde Anarchie ausbrechen und dabei teils unanhörbar werden. Ursprünglich gab es, muss ich sagen, auch bei Blood on the Dance Floor einige Probleme im Sound, die mir die ersten paar Alben der Band vermiesen, obwohl ich sie im Grunde mag: Vanity hatte zu Beginn ihrer Karriere beim Singen und gelegentlichen Rappen oft stark hörbare Probleme damit, auf dem Takt zu bleiben, sowie eine viel zu dünne Stimme für einige Songs (man höre zum Vergleich im Anschluss an die Anspieltipps zu diesem Album die älteren Songs "Revenge Porn" und "Bewitched"). Dass Von Monroe der deutlich geeignetere Leadsänger und -rapper ist, war deutlich zu hören, während Vanity sich für einen Großteil der durchwegs gelungenen Instrumentals verantwortlich zeigt. Zwischen den Jahren 2012 und 2013 ist jedoch etwas passiert: war "Evolution" noch ein zumeist schief gesungenes Album, saß auf "Anthem of the Outcast" plötzlich alles ganz professionell (beide Alben 2012). Auf "Bad Blood", dem Nachfolger von "Outcast", bleiben derartige Fehltritte nun komplett aus; ein runderes und ausgereifteres Album der Band ist da draußen nicht erhältlich (wobei Ende des Monats ihr vorerst letztes Studioalbum "Scissors" erscheint, mal sehen), die nun endlich das bereits seit Jahren vorhandene Potenzial voll und ganz ausschöpft.

Mit "Crucified by Your Lies" liefert Dahvie Vanity sogar einen energischen und persönlichen Solotrack ab, auf dem er sich gegen wiederholte Vorwürfe, er sei ein Pädophiler, wehrt (er hat in Wirklichkeit wohl mit einem 17-jährigen Fangirl geschlafen, was von einigen wohl groß aufgebauscht wurde und in Kombination mit den vielen anzüglichen Texten dazu geführt hat, dass er selbst als pervers angesehen wurde), wobei sein Rap nicht nur gut geflowt sondern extrem brodelnd dargebracht wird. Generell herrscht auf "Bad Blood" eine deutlich negativere Stimmung vor als auf anderen Alben der Band, was sich sehr positiv auf das Songwriting auswirkt. Trotz der großteils clubtauglichen und absolut perfekt produzierten Beats sind die Lieder zum Teil höchst aggressiv, andere Nummern im harten Kontrast dazu regelrecht depressiv. So beginnt das Album mit dem übermäßig brutalen "Unchained" mit einer blutigen Rachefantasie, die sich durch einen Großteil des Albums zieht, wenngleich meist in etwas abgeschwächter Form. Von Hasstiraden im Internet sichtlich stark gekränkt, hat das Duo beschlossen, ihren Peinigern einen symbolischen Final Kill zu verschaffen. Dazwischen blitzen immer wieder sensible Momente auf, die den beiden Musikern Sympathie und Tiefe verleihen. Dann agieren sie nicht als Racheengel, sondern als gebrochene und missverstandene Krieger; ab und an blitzt sogar dieser Funke Teenie-Gefühlschaos auf (z.B. "Always and Forever", "Morning Star", oder das etwas sexuell melodramatische "Redeemer"), das auf früheren Werken oft den Hauptkörper formte. Diesem widmeten sie bereits das gelungene Vorgängeralbum "Anthem of the Outcast", "Bad Blood" ist weitgehend dem Zorn und der Trauer auf ungerechtfertigtem Hass zu verdanken. Dafür haben sie sich offenbar wirklich viel Mühe gegeben: die 13 bzw. 15 Songs (je nach Edition, die Ausgaben des Albums sind nur an der Tracklist auseinanderzuhalten) inkl. einem Skit sind zu jeder Zeit ins Ohr gehend, wahnsinnig wuchtig und extravagant, und perfekt auf die jeweilige Stimmung abgeschmeckt; mal temporeich und an Skrillex erinnernd, mal elektronisch-balladesk wie Katy Perrys "Firework". "Bad Blood" ist ein impulsives aber dennoch überaus vollendet wirkendes Album, das das Resultat einer erfolgreichen künstlerischen Weiterbildung bildet. Ab diesem Zeitpunkt haben sie nicht mehr das Potenzial, eine gute Band zu werden - sie sind nun eine.

★★★★1/2 (4 1/2 von 5)